22 сентября проводится Единый день безопасности с целью формирования в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведения образовательно-воспитательной работы и пропаганды безопасных условий проживания населения

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Представьте, что в вашем доме случился пожар. Что вы будете делать в первую очередь? Хватать документы, кошку? А если пожар начался на лестничной клетке или у соседей и дым подымается к вам? Сможете ли вы в полумраке задымления сориентироваться, найти выход, открыть ключом дверь, окно? Смогут ли сделать это ваши близкие?

Именно для того чтобы не оказаться в растерянности и панике в экстренной ситуации, спасатели многих стран рекомендуют выработать свой план реагирования на ЧС заранее. И действовать по нему. На крупных предприятиях и организациях с этой целью задействуют План эвакуации. Но дома можно сориентироваться по своему плану, чтобы спасти свою жизнь.

ПЛОХ ТОТ ПЛАН, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗА ИЗМЕНИТЬ

От чего оттолкнуться? В первую очередь от того, что может случиться. По статистке МЧС в Беларуси 80% ЧС – пожары в жилом секторе. Основу своего плана можно составить в общих чертах. Что он должен включать:

Что может случиться?

Где?

Как я буду действовать? Как эвакуироваться, если оставаться на месте нельзя?

Где будем укрываться?

Что будем делать, если первый вариант спасения не сработает или выход окажется заблокирован?

Какие вещи нужно взять с собой?

Для того, чтобы оценить реальность плана, вашего личного опыта может оказаться недостаточно. Здесь пригодятся советы тех, кто сталкивался или боролся с ЧС.

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД

Если вы живете в многоквартирном доме узнайте, если запасные выходы из здания, где они находятся, как открываются.

Старайтесь всегда в зоне доступа держать нужные вещи: телефон, очки, ключи от квартиры, лекарства, без которых вы не можете обходиться.

Не загромождайте лестничные клетки и держите открытым доступ к пожарным лестницам.

Если в коридоре сильной задымление, оцените ситуацию. Сможете ли Вы благополучно покинуть здание. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ.

Если в коридоре слишком много дыма, плотно закройте двери и выбирайтесь на балкон. Сообщите по телефонам «101» или «112» номер своей квартиры.

Если речь идет о таких чрезвычайных ситуациях, как наводнение, крупные лесные пожары, разрушение жилых домов из-за техногенных катастроф может потребоваться эвакуация на более длительный срок. Но и здесь время – дорого. Поэтому комплект НЗ (неприкосновенного запаса) нужно составить заранее и периодически обновлять.

Что там должно быть, исходя из расчета на всех членов семьи:

- Аптечка первой помощи.

- Консервированные продукты, питьевая вода.

- Ножи, вилки-ложки, миски, кружки, зажигалку, фонарик.

- Средства индивидуальной гигиены.

В основном рекомендуют иметь 2 таких комплекта, второй можно хранить в багажнике автомобиля. Если на эвакуацию есть время. Комплект целесообразно дополнить запасной одеждой по сезону и обовью. Но чтобы Вы не планировали взять с собой, убедитесь, что вы сможете это унести. Помещайте комплект НЗ в непромокаемую сумку, с собой возьмите документы, наличные деньги.

Следите за новостями по радио и ТВ, сообщениями экстренных служб. Прокрутите в голове ваш личный план: сможет сработать при чрезвычайной ситуации, о которой говориться в сообщениях. Попутно проверьте комплектность Вашего НЗ и подумайте, что еще может понадобиться. Если СМИ передают инструкции от чрезвычайных служб, следуйте этим инструкциям, а собственный план согласуйте с ними.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ, КРОВОТЕЧЕНИЯХ И ОЖОГАХ

Насильственное повреждение тканей, органов, организма в целом называется травмой. Травмы могут быть открытыми и закрытыми. При открытых травмах нарушается целостность кожных покровов или видимых слизистых оболочек. Такие травмы называются ранами. При закрытых травмах нет нарушения целостности кожи и наружных слизистых оболочек. Это могут быть повреждения внутренних органов грудной и брюшной полости, головного мозга, переломы костей, ушибы и разрывы мягких тканей, растяжения связок и сухожилий, вывихи, контузии. При многократном воздействии одного и того же раздражителя на определенный участок тела, например давления, сгибания или растяжения в одном и том же направлении, возникает хроническая травма (мозоли, сутулость, искривления позвоночника и др.).

РАНЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

В зависимости от формы ранящего предмета раны могут быть резаные, рубленые, колотые, ушибленные, рваные, укушенные и огнестрельные.

Резаные раны имеют ровные края, обычно зияют, сильно кровоточат, в меньшей степени подвергаются инфицированию.

Рубленые раны имеют неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких тканей.

Колотые раны представляют большую опасность в связи с возможностью повреждения внутренних органов (сердце, сосуды, кишечник и др.). В этих случаях при незначительном наружном кровотечении может быть сильное внутреннее кровотечение (при повреждении сосудов).

Ушибленные раны характеризуются неровными краями, пропитанными кровью, в них создаются наиболее благоприятные условия для развития раневой инфекции.

Рваные раны возникают при глубоком механическом воздействии, часто сопровождаются отслойкой лоскутов кожи, повреждением сухожилий, мышц и сосудов.

Укушенные раны всегда инфицированы слюной животного или человека, плохо заживают.

Огнестрельные раны, возникающие в результате пулевого и осколочного ранения, можно отнести к рваным ранам, ушибленным или размозженным.

Кроме того, различают сквозные ранения, когда имеются входное и выходное раневые отверстия; слепые, когда пуля или осколок застревает в тканях, и касательные огнестрельные ранения, при которых пуля или осколок, пролетая по касательной, повреждает кожу и мягкие ткани, не застревая в них. Раны могут быть поверхностными или проникающими в полость черепа, грудной клетки, брюшную полость и др. Проникающие раны наиболее опасны для жизни.

Основными признаками ран являются боль, зияние и кровотечение. В зависимости от вида раны эти признаки выражены в разной степени.

Все раны, кроме тех, которые производятся при операциях в асептических условиях специальными инструментами, считаются первично-инфицированным и. Микробы попадают в рану вместе с ранящим предметом, кусками одежды, землей, из воздуха и при прикосновении к ране руками и вызывают ее нагноение. Если же гноеродные микробы попадают в кровь, то в этих случаях может произойти общее заражение организма (сепсис).

Одним из осложнений ран является рожистое воспаление (рожа), которое вызывается стрептококком. Возникает сильный озноб, температура повышается до 39—40 °С, в области раны появляется краснота с резко очерченными, неровными, в виде языков, границами. Микроб может передаваться через загрязненный перевязочный материал, при неправильном оказании первой медицинской помощи.

Наиболее опасно попадание в рану микробов, развивающихся при отсутствии воздуха. Они имеются в земле и чаще проникают в рваные и ушибленные раны, вызывают тяжелое осложнение — анаэробную инфекцию (газовая гангрена), которая сопровождается гнилостным распадом тканей с образованием в них пузырьков воздуха. Общее состояние пораженного быстро ухудшается. Для предупреждения развития газовой гангрены при обширных ранениях необходимо вводить противогангренозную сыворотку.

Другим очень опасным осложнением раны является столбняк, возбудитель которого также находится в земле. Через несколько дней после заражения у раненого появляются судорожные сокращения мышц, которые быстро распространяются по всему телу, в том числе на дыхательную мускулатуру. Смерть может наступить от остановки ды- • хания. В целях профилактики столбняка при всех ранениях, сопровождающихся загрязнением, особенно землей, навозом, а также и при наличии размозженных тканей раненому вводят противостолбнячную сыворотку.

Газовая гангрена и столбняк — заразные заболевания. Больные подлежат изоляции; для ухода за ними выделяют отдельный персонал. Белье, инструменты и другие предметы, которые используются для ухода, подвергают дезинфекции, а перевязочный материал, бывший в употреблении, сжигают

На все раны накладывают стерильные повязки, представляющие собой перевязочный материал, которым закрывают рану. Процесс наложения повязки на рану называется перевязкой. Повязка состоит из двух частей: внутренней (перевязочный материал, который соприкасается с раной — стерильная салфетка) и наружной материал, который закрепляет повязку — бинт).

Перевязочный материал должен быть гигроскопичным, хорошо впитывать влагу из раны — кровь и гной, хорошо высыхать, легко поддаваться стерилизации. Основным перевязочным материалом являются марля, вата белая и серая, косынки, алигнин (лигнин). Из марли изготовляются табельные перевязочные средства: индивидуальные перевязочные пакеты, повязки стерильные малые и большие, салфетки стерильные малые и большие, бинты стерильные и нестерильные разных размеров. Промышленностью выпускаются повязки фиксирующие контурные, трубчатые трикотажные бинты.

|

Для экономии перевязочного материала и укрепления повязок применяются лейкопластыри, которые хорошо удерживают перевязочный материал, а также заклеивают ссадины, царапины и небольшие раны. Кроме того, имеется пластырь бактерицидный. Простейшим медицинским клеем является клеол, с помощью которого перевязочный материал приклеивается к коже. Сейчас широкое применение находят синтетические клеи типа БФ-2, |

|

|

рисунок 1 |

БФ-6, при нанесении которых на коже образуется тонкая, эластичная пленка, сохраняющаяся 2—3 дня, под ней хорошо заживают небольшие раны. При и оказании первой медицинской помощи, когда под руками нет табельных перевязочных средств, должны широко использоваться подручные материалы: ткани (лучше не цветные), простыни, рубашки и др. При недостатке стерильного перевязочного материала его следует использовать экономно, только на первую часть повязки, которой закрывается рана, а вторую, фиксирующую часть повязки выполнять нестерильным перевязочным материалом или подручными средствами При наложении повязок необходимо придерживаться следующих основных правил. Чтобы не вызывать излишней боли, при перевязке поддерживать поврежденную часть тела.

Бинт держать в правой руке скаткой вверх, в левой удерживать повязку и разглаживать ходы бинта. Бинт раскатывать, не отрывая от поверхности тела, обычно слева направо, каждым последующим ходом перекрывая предыдущий наполовину. Бинтовать конечности с периферии, оставляя свободными кончики неповрежденных пальцев; повязку накладывать не очень туго (если не требуется давящая повязка), чтобы она не нарушала кровообращения, но и не очень слабо, чтобы она не сползала с раны.

Повязка, которую накладывают впервые после травмы, называется первичной стерильной. Сандружинницам чаще всего придется накладывать именно такие повязки. Прежде чем наложить первичную повязку при оказании первой медицинской помощи, нужно обнажить рану, не загрязняя ее и не причиняя боли пораженному. Верхнюю одежду в зависимости от характера раны, погодных и местных условий или снимают, или разрезают по шву. Сначала снимают одежду со здоровой стороны, затем — с пораженной. В холодное время года во избежание охлаждения, а также в экстренных случаях оказания первой медицинской помощи у пораженных в тяжелом состоянии одежду разрезают в области раны в виде клапана двумя горизонтальными (выше и ниже раны) и одним вертикальным разрезами, получившийся клапан отвертывают в сторону, обнажая рану. Нельзя отрывать от раны прилипшую одежду; ее надо осторожно обстричь ножницами и затем наложить повязку. Надевают снятую одежду в обратном порядке: сначала на пораженную, а затем на здоровую сторону. Для наложения первичных повязок на раны используют индивидуальные перевязочные пакеты, большие и малые стерильные повязки и бинты.

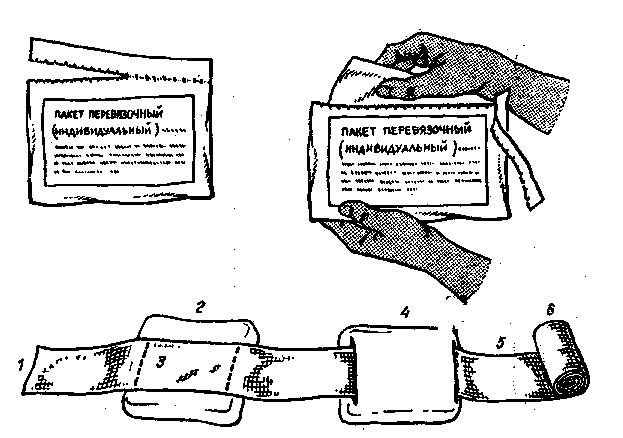

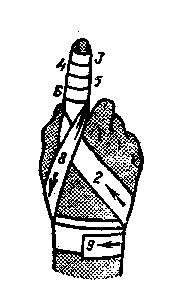

Пакет перевязочный индивидуальный (рис. 1) состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых подушечек (размером 17,5x32 см). Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Свернутые подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка, на чехле указаны правила пользования пакетом.

При наложении повязки пакет берут в левую руку, а правой рукой по надрезу вскрывают наружный чехол и вынимают пакет в вощеной бумаге с булавкой. Булавку временно прикалывают на видном месте к одежде. Осторожно развертывают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта с пришитой ватно-марлевой подушечкой, в правую — скатанный бинт и разводят руки. Бинт натягивают, вследствие чего расправляются подушечки. Их накладывают на руку той поверхностью, которой не касаются руками. Одна сторона подушечки прошита цветными нитками. Оказывающий помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны. Подушечки прибинтовывают бинтом, конец которого закрепляют булавкой. При сквозных ранениях подвижную подушечку перемещают по бинту на нужное расстояние, что позволяет закрыть входное и выходное отверстия раны. При необширных ранах подушечки накладывают одна на другую, а при ожогах — рядом.

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильная, используется для наложения герметических повязок.

|

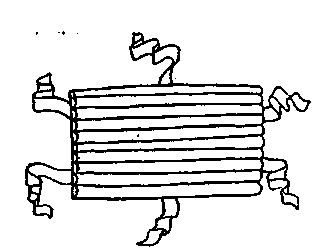

Техника перевязки с помощью малой и большой стерильной повязки та же, что и перевязочным пакетом. Их целесообразно использовать при обширных ранах и ожогах. Повязка стерильная малая состоит из бинта (шириной 14 см и длиной 7 м) и одной ватно-марлевой подушечки (размером 56X29 см), пришитой к концу бинта, а повязка стерильная большая имеет подушечку (размером 65X45 см), к которой пришиты шесть фиксирующих тесемок (рис.2 ) |

|

|

рисунок 2 |

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ БИНТОВЫХ ПОВЯЗОК

|

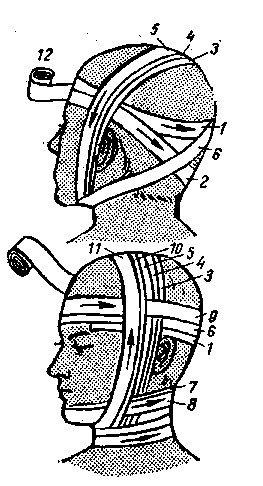

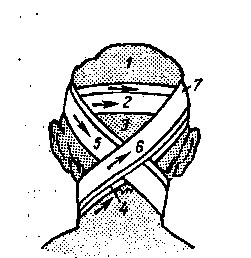

Известно много типов бинтовых повязок. Каждая из таких повязок применяется в зависимости от места ранения. Повязки на область головы при ранении темени, затылка, нижней челюсти выполняются в виде уздечки (рис. 3). После 2—3 закрепляющих круговых ходов вокруг головы (1) бинт ведут по затылку (2) на шею и подбородок, далее делают несколько вертикальных ходов (3, 4, 5) через подбородок и темя. Затем бинт ведут на затылок (6) и закрепляют его круговыми ходами. При наложении повязки на подборов док делают дополнительные ходы (7, 8) через подбородок и шею, далее вертикальные (10, 11) и заканчивают фиксирующим ходом (12) вокруг головы. |

||||

|

Рисунок 3 |

||||

|

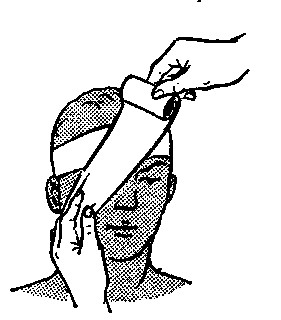

Повязку на один глаз (рис. 4) начинают с закрепляющего хода вокруг головы. Далее бинт ведут с затылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый глаз. Затем ходы бинта чередуют: один — через глаз, второй — вокруг головы. При бинтовании левого глаза повязку начинают также с закрепляющего хода вокруг головы, но в обратном порядке. Повязка на оба глаза состоит из сочетания двух повязок, накладываемых на левый и правый глаз. |

||||

|

Рисунок 4 |

||||

|

На область затылка накладывают восьмиобразную повязку, как показано на рис. 5. Закрепляют ее круговыми ходами вокруг головы.

|

|

|||

|

|

Рисунок 5 |

|||

|

На нос, губы и подбородок накладывают пращевидную повязку (рис.6). Под пращу на раневую поверхность следует подложить стерильную салфетку, кусок стерильного бинта. |

|||

|

Рисунок 6 |

|

|||

|

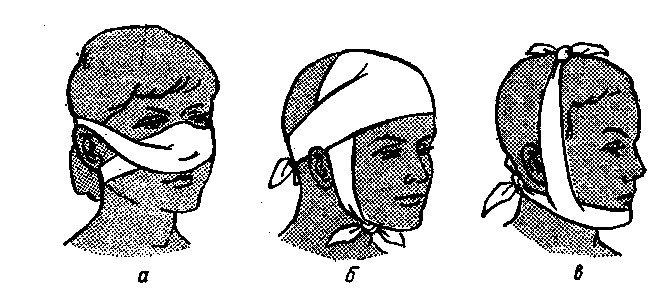

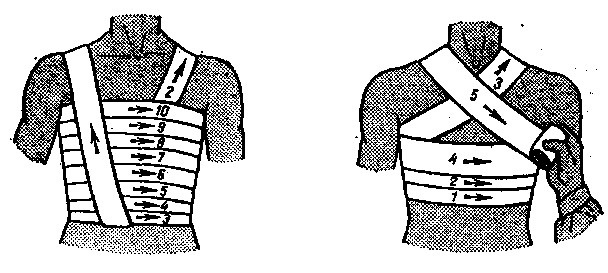

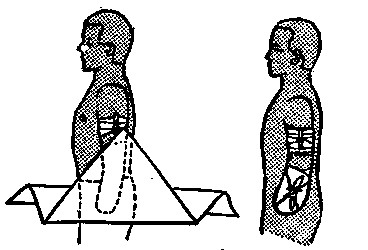

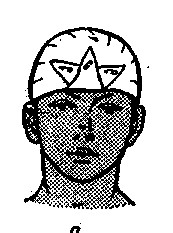

На волосистую часть головы накладывают повязку— так называемый чепец (рис. 7). Кусок бинта длиной около 0,5 м кладут на темя, его концы (завязки) ровно спускают вниз впереди ушных раковин. Первые фиксирующие 2—3 хода делают поверх этого бинта вокруг головы, а далее, натягивая вниз концы завязок. Бинт оборачивают вокруг них справа и слева, попеременно ведут через затылочную и лобную области, пока не закроют всю волосистую часть головы, после чего завязки закрепляют узлом под подбородок. На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязки. Для спиральной повязки (рис. 8) разматывают конец бинта длиной около 1 м, который кладут на левое надплечье (2) и оставляют висеть косо направо на груди. Бинтом, начиная снизу со спины, спиральными ходами справа налево (3—10) бинтуют грудную клетку, далее ходом из левой подмышечной впадины бинт связывают со свободным концом (1) через правое плечо. |

|

|||

|

|

Рисунок 7 |

|||

|

Крестообразную повязку на грудь (рис. 9) накладывают снизу круговыми фиксирующими 2—3 ходами бинта (1—2), далее со спины справа на левое надплечье (3) фиксирующим круговым ходом снизу (4), через правое надплечье (5) и опять вокруг грудной клетки, затем через левое надплечье и так далее, |

|||

|

Рисунок 8 |

Рисунок 9 |

|||

|

чередуя надплечья и фиксируя повязку круговыми ходами вокруг грудной клетки; конец бинта последнего кругового хода закрепляют булавкой. |

||||

При проникающих ранениях грудной клетки воздух при вдохе засасывается в рану, а при выдохе выходит из нее. Такое состояние, называемое открытым пневмотораксом, чрезвычайно опасно для жизни. Засасываемый через рану воздух сдавливает легкие, нарушает дыхание, сдавливает сердце, затрудняя его работу. Проникающую рану необходимо закрывать как можно раньше. На нее кладут герметическую (окклюзионную) повязку. Сначала на рану надо наложить кусок материала, не пропускающего воздух—прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета, затем положить стерильную салфетку или стерильный бинт в 3—4 слоя и вату, которые туго прибинтовать к грудной клетке, применив спиральную или крестообразную повязку.

Транспортировать пораженного следует на носилках бережно и с приподнятым головным концом, а при отсутствии носилок использовать подручные средства, не допуская сдавливания грудной клетки пораженного.

|

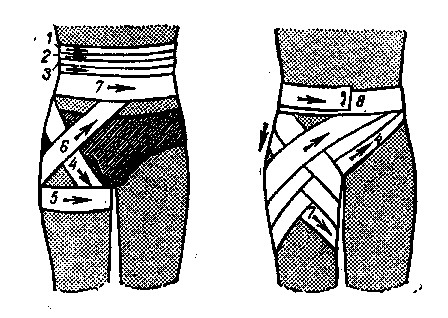

При ранении живота накладывают спиральную повязку, бинтуя круговыми спиральными ходами сверху вниз. Если рана расположена в нижней части живота, в паховой области, в верхней части бедра или ягодице, то накладывают колосовидную повязку (рис. 16). Сначала делают 2—3 фиксирующих хода вокруг живота (1—3), далее бинт ведут сзади по боковой и передней поверхностям бедра (4), вокруг бедра (5) и через паховую область (6), обводят вокруг туловища (7). Повторяя ходы бинта в том же порядке, закрывают рану и конец бинта фиксируют на животе. |

|

|||||||||||||||||

|

Рисунок 10 |

|

|||||||||||||||||

|

При проникающих ранениях живота из раны могут выпадать внутренности, чаще петли кишок. Вправлять их в брюшную полость нельзя. Рану следует закрыть стерильной салфеткой или бинтом, вокруг выпавших внутренностей на салфетку положить ватно-марлевое кольцо и наложить не слишком туго повязку. Пораженный должен быть немедленно отправлен к врачу, ему нельзя давать пить, можно только смочить губы водой. При ранениях промежности накладывают или Т-образную бинтовую повязку, или повязку с помощью косынки. Т-образную повязку накладывают с помощью пояса вокруг талии, который делают из куска бинта; рану закрывают стерильной салфеткой или без нее сразу ходами стерильного бинта, фиксируемого за пояс спереди и сзади, конец бинта фиксируют на поясе. Быстрее и удобнее накладывать повязку на промежность с помощью косынки. На верхние конечности обычно накладывают спиральные, колосовидные и крестообразные повязки. Колосовидную повязку на большой палец начинают с закрепляющего хода бинта вокруг запястья, по тылу кисти к верхушке пальца, вокруг него и снова на запястье, повторяя таким образом ходы бинта, закрывают рану на большом пальце. Закрепляют повязку на запястье. |

|

|||||||||||||||||

|

|

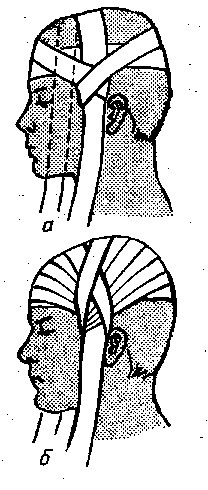

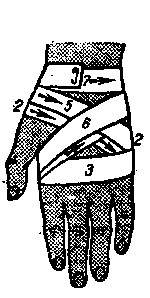

Спиральную повязку на палец (рис. 11) начинают ходом вокруг запястья (1), далее бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают спиральные ходы бинта от конца пальца до основания (3—7) и обратным ходом по тылу кисти (8); закрепляют бинт на запястье (9). Колосовидную повязку на большой палец начинают с закрепляющего хода бинта вокруг запястья, по тылу кисти к верхушке пальца, вокруг него и снова на запястье, повторяя таким образом ходы бинта, закрывают рану на большом пальце. Закрепляют повязку на запястье.

|

|

||||||||||||||||

|

Рисунок 11 |

|

|

|

|||||||||||||||

|

Крестообразную повязку при повреждении ладонной или тыльной поверхности кисти (рис. 18) накладывают, начиная с фиксирующего хода на запястье (1), далее по тылу кисти (4) через запястье (5) к основанию V пальца, по ладонной поверхности и опять на тыл кисти (6), закрепляют вокруг запястья (7). На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу вверх, периодически перегибая бинт. Повязку на плече фиксируют ходами бинта через надплечье и противоположную подмышечную впадину. Повязку на предплечье фиксируют крестообразными ходами бинта через локтевой сустав круговыми ходами бинта на плече с возвращением на предплечье. |

|

|

||||||||||||||||

|

Рисунок 11 |

|

|||||||||||||||||

|

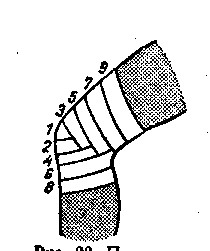

Повязку на локтевой сустав (рис. 12) накладывают спиральными ходами бинта, попеременно чередуя их на предплечье (1, 2, 6, 8, 10, 11) и плече (3, 4, 5, 7, 9) с перекрещиванием в локтевой ямке. |

|

|

|||||||||||||||

|

Рисунок 12 |

|

Рисунок 13 |

|

|||||||||||||||

|

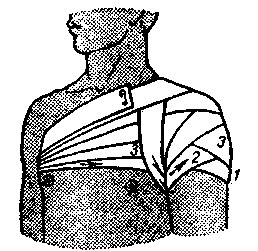

Повязку на плечевой сустав (рис. 13) накладывают, начиная от здоровой стороны из подмышечной впадины по груди и наружной поверхности поврежденного плеча (1) сзади через подмышечную впадину на плечо (2), по спине через здоровую подмышечную впадину (3), и, повторяя ходы бинта, пока не закроют весь сустав, закрепляют конец бинта на груди булавкой. |

|

|||||||||||||||||

|

Повязки на нижние конечности в области стопы и голени накладывают после их освобождения от обуви |

|

|||||||||||||||||

|

Повязку на область пятки (рис. 14) накладывают первым ходом бинта через наиболее выступающую ее часть (1). Далее выше (2) и ниже (3) первого хода бинта, а для ее фиксации делают косые (4) и восьмиобразные ходы (5), как показано на рисунке 14. |

|

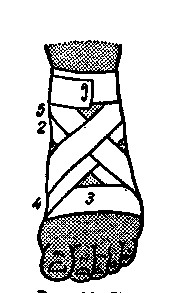

На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку (рис. 15). Первый фиксирующий ход бинта делают выше лодыжек (1), далее вниз на подошву (2) и вокруг стопы (3), затем бинт кладут по тыльной поверхности стопы (4) выше лодыжек и возвращаются (5) на стопу; закрепляют конец бинта круговыми ходами выше лодыжек.

|

||||||||||||||||

|

Рисунок 14 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

Рисунок 15 |

|

|

|

|||||||||||||||

|

На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, как на предплечье и плечо. Повязку на коленный сустав (рис. 16) накладывают, начиная с кругового хода через надколенную чашечку (1), затем ходы бинта попеременно идут ниже (2, 4, 6, 8) и выше (3, 5, 7, 9), перекрещиваясь в подколенной ямке. |

||||||||||||||||||

|

Рисунок 16 |

|

|||||||||||||||||

|

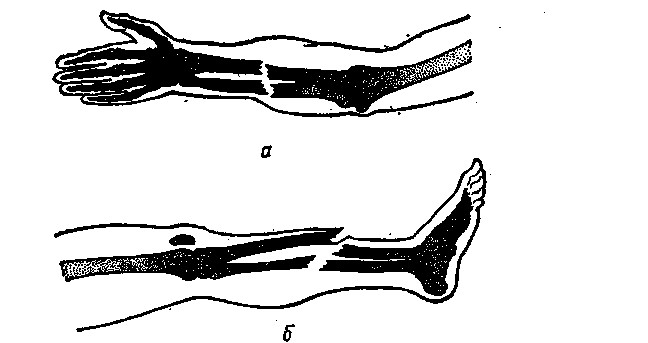

При травматической ампутации конечности, прежде всего останавливают кровотечение путем наложения жгута или закрутки, а затем, введя противоболевое средство, закрывают культю повязкой. На рану кладут ватно-марлевую подушку, которую фиксируют попеременно то круговыми, то продольными ходами бинта на культе. |

|

|

||||||||||||||||

|

Рисунок 17 |

|

|||||||||||||||||

|

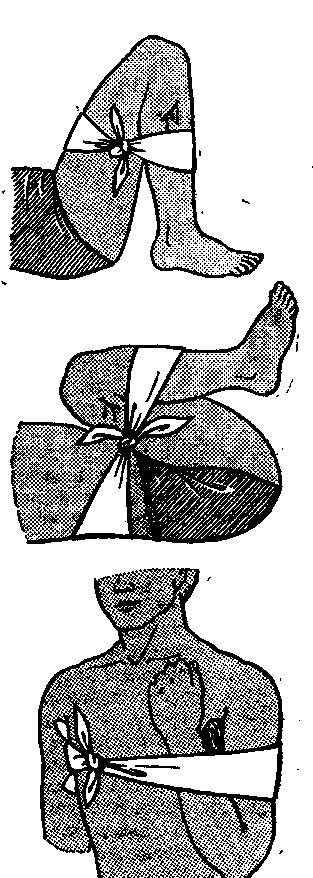

Косыночные повязки. Имеющиеся косынки в сумках сандружинниц нестерильные, поэтому раневую поверхность сначала закрывают стерильной салфеткой или бинтом, а затем для их фиксации используют косынку. Косыночные повязки можно накладывать на голову, плечевой, локтевой, коленный, голеностопный суставы, на кисть и стопу, на промежность, область груди и стопы. Такие повязки показаны на рис. 18-20. Косынку применяют и для подвешивания поврежденной верхней конечности (рис. 21). |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Рисунок 18 |

Рисунок 19 |

Рисунок 20 |

Рисунок 21 |

|

||||||||||||||

|

При отсутствии табельных перевязочных средств используют подручные средства. Особенно удобны экономные повязки, изготовленные методом Маштафарова. Их изготавливают из хлопчатобумажной ткани, простыней, рубашек, наволочек. Кусок ткани с противоположных сторон разрезают в продольном направлении для получения тесемок. На каждую область тела приготавливают свою экономную повязку с определенным количеством и расположением тесемок. Матерчатую повязку накладывают на перевязочный материал и при завязывании тесемок фиксируют его. Длина и ширина материала, а также количество тесемок, необходимых для закрепления повязки, зависит от области, на которую накладывают повязку. Клеоловые и пластырные повязки накладывают, как правило, на небольшие раны в тех местах, где плохо держатся бинтовые и косыночные повязки или для их наложения требуется много времени и перевязочного материала. Рану закрывают стерильным материалом, который закрепляют полосками липкого пластыря, накладываемого параллельно или крестообразно. В стационарных условиях можно использовать клеол. Им смазывают кожу вокруг раны, дают немного подсохнуть, прикрывают салфеткой, прижимают ее к смазанной поверхности кожи; края салфетки обстригают. |

|

|||||||||||||||||

|

КРОВОТЕЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ОСТАНОВКИ Кровеносные сосуды вместе с сердцем составляют кровеносную систему, которая обеспечивает в организме движение крови. При этом клетки и ткани получают из крови кислород и нужные им питательные вещества и выделяют из организма углекислоту и другие продукты его жизнедеятельности. Сердце представляет собой полый мышечный орган, состоящий из правой и левой половины, каждая из которых делится на сообщающиеся между собой предсердие и желудочек. Здоровое сердце всю жизнь непрерывно и ритмично сокращается, выталкивая в кровяное русло за одно сокращение до 60 мл крови. В кровеносной системе различают большой и малый круги кровообращения. Сосуды, по которым кровь течет из сердца, называются артериями. По ним кровь течет под давлением, которое создается за счет сокращения сердечной мышцы. Во время сокращения мышечной стенки желудочков сердца давление в артериях здорового человека достигает 100-140 мм рт. ст. (систолическое), а в период ее расслабления оно уменьшается до 65—85 мм рт. ст. (диастолическое). Сосуды, по которым кровь течет к сердцу, называются венами. Давление крови в венах меньше, чем в артериях. Артерии и вены сообщаются между собой капиллярами, которые пронизывают все ткани и органы человека. Через капилляры осуществляется питание клеток и тканей и выделение продуктов жизнедеятельности организма.

Виды кровотечения. Различают артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение. Если кровотечение происходит из раны наружу, то его называют наружным, если кровь вытекает из поврежденного сосуда в ткани или какую-либо полость (грудную, брюшную и т. д.), то говорят о внутреннем кровотечении. Кроме того, различают кровотечение первичное (начинается немедленно после травмы) и вторичное (возникает через некоторое время после травмы). Существуют два способа остановки кровотечения: временный (наложение повязки, прижатие сосуда к кости) и окончательный (перевязка сосуда при хирургической обработке раны). |

||||||||||||||||||

|

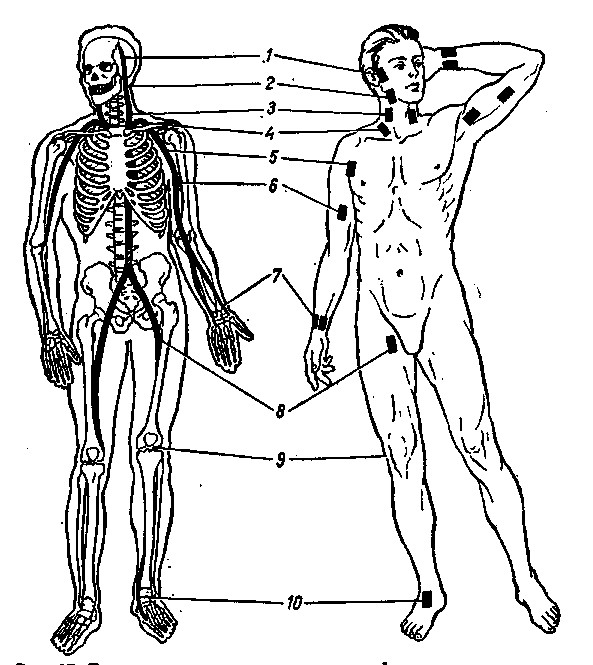

Артериальное кровотечение. Нередко травматические повреждения сопровождаются опасным для жизни артериальным кровотечением, которое возникает при повреждении артерий. При артериальном кровотечении кровь бьет прерывистой струей и имеет ярко-красный (алый) цвет. За короткое время в результате кровотечения раненый может потерять большое количество крови. Потеря 1,5 л крови приводит к тяжелому состоянию с угрозой для жизни. Остановка артериального кровотечения является первоочередным мероприятием по оказанию первой медицинской помощи. Самый доступный и быстрый способ временной остановки артериального кровотечения — пальцевое прижатие артерии выше места его повреждения. Наиболее доступно это можно сделать там, где артерия проходит вблизи кости или над ней. |

||||||||||||||||||

|

Височную артерию (1) прижимают одним пальцем к височной кости впереди ушной раковины на 1—1,5 см от нее при кровоточащих ранах головы. Нижнечелюстную артерию (2) прижимают I пальцем к углу нижней челюсти при кровотечениях из ран, расположенных на лице. Очень крупным сосудом является общая сонная артерия (3). Она проходит по передней поверхности шеи сбоку от гортани. Эту артерию прижимают ниже (ближе к сердцу) ее повреждения к шейным позвонкам. Затем накладывают давящую повязку, под которую на поврежденную артерию подкладывают плотный валик из бинта, салфеток или ваты. Подключичную артерию (4) прижимают к первому ребру в ямке над ключицей, когда кровоточащая рана расположена жена высоко на плече, в области плечевого сустава или в подмышечной впадине. |

Рисунок 22 |

|||||||||||||||||

|

При расположении раны в области средней или нижней трети плеча прижимают подмышечную артерию (5) к головке плечевой кости, для чего, опираясь I пальцем на верхнюю поверхность плечевого сустава, остальными пальцами сдавливают артерию. Плечевую артерию (6) прижимают к плечевой кости с внутренней стороны плеча сбоку от двуглавой мышцы, если кровоточащая рана расположена в нижней трети плеча или на предплечье. Оказывающий помощь левой рукой поддерживает поврежденную конечность, а I пальцем правой руки сдавливает артерию, опираясь остальными пальцами на наружную поверхность плеча. Лучевую артерию (7) прижимают к подлежащей кости в области запястья у I пальца при повреждении артерий кисти. Бедренную артерию (8) прижимают в паховой области к лобковой кости таза путем надавливания сжатым кулаком (это делают при повреждении бедренной артерии в средней и нижней трети). При артериальном кровотечении из раны, расположенной в области голени или стопы, прижимают подколенную артерию (9) в области подколенной ямки, для чего большие пальцы кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а остальными прижимают артерию к кости. На стопе можно прижать к подлежащим костям артерии тыла стопы (10), затем наложить на нее давящую повязку, а при сильных артериальных кровотечениях — жгут на область голени. Пальцевое прижатие артерий требует значительных усилий. Даже физически сильный и хорошо подготовленный человек может осуществлять его не более 15—20 мин. Поэтому немедленно сделав пальцевое прижатие сосуда, надо быстро наложить, где это возможно, жгут или закрутку и стерильную повязку. Наложение жгута (закрутки) – основной способ временной остановки кровотечения при повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. Жгут накладывают на бедро, голень, плечо и предплечье. Резиновый ленточный жгут представляет собой эластичную резиновую ленту длиной 1—1,5 м с металлическим крючком на одном конце и цепочкой на другом, с помощью которых его закрепляют. Резиновый трубчатый жгут – это эластичная трубка длиной не менее 1 м. Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Его накладывают с такой силой, чтобы остановить кровотечение. При слишком сильном сдавливании тканей в большей степени травмируются нервные стволы конечности. Если жгут наложен недостаточно туго, то артериальное кровотечение усиливается, так как сдавливаются только вены, по которым осуществляется отток крови из конечности. Время наложения жгута с указанием даты, часа и минут отмечают в записке, которую подкладывают на виду под ход жгута. |

||||||||||||||||||

|

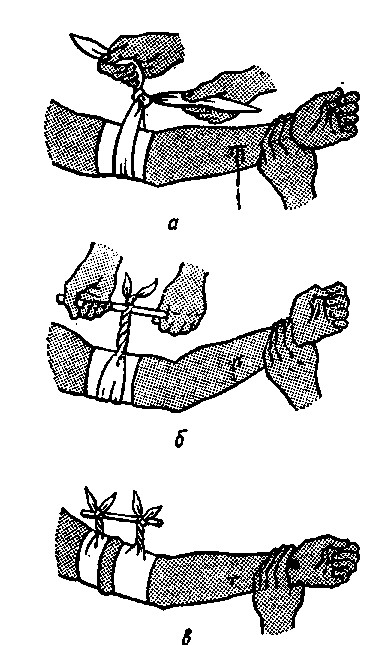

Рисунок 23 |

Конечность, перетянутую жгутом, тепло укрывают, особенно в зимнее время, но не обкладывают грелками. Пораженному со жгутом вводят противоболевое средство. Жгут на конечности следует держать как можно меньше времени и не более 1,5-2 ч. во избежание омертвения конечности ниже места наложения жгута. В тех случаях, когда с момента его наложения прошло 2 ч, надо сделать пальцевое прижатие артерии, затем медленно под контролем пульса ослабить жгут на 5-10 мин и снова наложить его немного выше предыдущего места. Такое временное снятие жгута повторяют через каждый час, пока пораженному не будет оказана хирургическая помощь, при этом каждый раз делают отметку в записке. Если трубчатый жгут без цепочки и крючка на концах, то концы завязывают в узел. При отсутствии жгута артериальное кровотечение может быть остановлено наложением закрутки (рис. 29). Где: а – завязывание узла, б – закручивание с помощью палочки, в – закручивание палочки. |

|||||||||||||||||

|

При отсутствии жгута артериальное кровотечение может быть остановлено путем максимального сгибания конечности и ее фиксации в этом положении (рис. 24). Для остановки кровотечения с помощью закрутки используют веревку, скрученный платок, полоски ткани. Импровизированным жгутом может служить брючный ремень, который складывают в виде двойной петли, надевают на конечность и затягивают. Венозное кровотечение распознают по темно-красному цвету крови, которая вытекает из раны медленной струей и не пульсирует. Кровотечение останавливают наложением давящей стерильной повязки и приданием поврежденной части тела возвышенного положения. Капиллярное кровотечение характеризуется кровоточивостью всей раневой поверхности, кровь сочится каплями. Для остановки капиллярного кровотечения достаточно наложить обычную стерильную, чаще давящую повязку. Если эта повязка промокает кровью, то необходимо сделать дополнительное подбинтование. Паренхиматозное кровотечение возникает при повреждениях внутренних органов — печени, почек, селезенки и др. При этом кровотечении кровоточит вся раневая поверхность поврежденного внутреннего органа. Такое кровотечение бывает обильным и продолжительным, нередко опасным для жизни. Признаками внутреннего кровотечения являются бледность кожных покровов, общая слабость, потемнение в глазах, частый слабый пульс, боль в области кровотечения. Пораженных с внутренним кровотечением транспортируют щадящим способом в первую очередь для оказания им хирургической помощи. При возможности на предполагаемую область внутреннего кровотечения кладут пузырь со льдом. |

Рисунок 24 |

|

||||||||||||||||

|

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ШОКЕ Тяжелым осложнением травм и ожогов является травматический шок, при котором наблюдается резкий упадок сил и угнетение всех жизненных функций организма. Шок — это ответная реакция организма на сильные болевые раздражители. Особенно часто шок наступает при больших кровопотерях, обширных ожогах и охлаждении после ранения. В течение шока различают два периода. Для начального, кратковременного периода характерны — состояние возбуждения, беспокойства; пораженный мечется и кричит, жалуется на боль. Во второй период наступает угнетение деятельности центральной нервной системы; пораженный уже не кричит, не просит о помощи; при полном сознании он безучастен к окружающему, тело его холодное, лицо бледное, пульс слабый, едва прощупывается, дыхание едва заметное, на вопросы пораженный не отвечает. Шок бывает первичным и вторичным. Первичный шок наступает сразу же после травмы, вторичный — через несколько часов после нее в результате запоздалого оказания первой медицинской помощи, при небрежной транспортировке или плохой иммобилизации перелома. Пораженные, находящиеся в состоянии шока, нуждаются в срочном оказании первой медицинской помощи. Им вводят противоболевое средство, устраняют причину, которая вызвала шок, останавливают кровотечение, проводят иммобилизацию конечности при переломе, накладывают повязку на рану или ожоговую поверхность, не допускают переохлаждения пораженного. Если у пострадавшего нет ранения живота, надо напоить его горячим чаем, дать 50-100 мл водки. Пораженного бережно и в первую очередь транспортируют в медицинское учреждение.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ При воздействии высоких температур (лучистая энергия, пламя, горячий пар, кипяток) у человека возникают термические ожоги. В зависимости от глубины поражения кожи и тканей они делятся на четыре степени. Ожоги (I) легкой степени характеризуются покраснением кожи и болезненностью. При ожогах II степени (средней тяжести) на месте ожога образуются пузыри, наполненные жидкостью. Ожоги III степени (тяжелые) сопровождаются омертвением всех слоев кожи, а при IV степени (крайне тяжелой) поражается не только кожа, но и глубжележащие ткани (мышцы, сухожилия, кость). При обширных, занимающих больше 10 % поверхности тела человека, глубоких ожогах (III, IV степени) возникает так называемая ожоговая болезнь, которая нередко осложняется ожоговым шоком, особенностями которого являются сильное обезвоживание организма, потеря организмом крайне необходимых для его жизнедеятельности белков, солей и других веществ. Нарушение в организме белкового и солевого баланса еще в большей степени утяжеляет состояние пораженного. Чем раньше оказывается первая медицинская помощь обожженным, тем реже отмечаются у них осложнения. Прежде всего надо погасить горящую одежду, что достигается путем прекращения доступа кислорода. Нельзя сбивать пламя руками или каким-либо предметом, оно от этого будет только усиливаться. Обожженную часть тела освобождают от одежды, обрезая ее вокруг, оставляя на месте прилипшую к ожогу. Нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами. На ожоговую поверхность накладывают стерильную повязку. В зависимости от локализации ожога могут быть использованы контурные противоожоговые повязки. Их заранее заготавливают для лица, груди, живота, бедра в соответствии с контурами границ этих областей тела, стерилизуют и пропитывают специальным составом. При обширных ожогах, занимающих большую поверхность, пораженного лучше всего завернуть в чистую простыню, провести все мероприятия по предупреждению шока (вводят противоболевое средство, дают теплую слегка подоленную воду) и срочно транспортировать в медицинское учреждение. |

|

|||||||||||||||||

|

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ При насильственной механической травме может произойти перелом костей. Различают закрытые и открытые переломы, со смещением и без смещения костных отломков. При закрытых переломах целостность кожных покровов не нарушена, при открытых в области перелома кости имеется рана (рис. 25). |

||||||||||||||||||

|

Рисунок 25 |

Признаки переломов: боль в области повреждения кости, резко усиливающаяся при движении, припухлость и кровоподтек. При переломе костей конечностей может быть их деформация, при повреждении ребер затрудняется дыхание, при ощупывании в месте перелома слышен хруст (крепитация). Переломы костей таза и позвоночника часто сопровождаются нарушением мочеиспускания и движения в нижних конечностях. |

|||||||||||||||||

|

Нередко при переломах костей повреждаются кровеносные сосуды и нервные стволы, проходящие рядом с ними, что может привести к развитию шока. Повреждение сосудов и нервов может наступить в момент травмы или позже вследствие их ранения острыми осколками костей при небрежном обращении с пораженным. При оказании первой медицинской помощи нужно не допускать движений в месте перелома кости. Нельзя снимать одежду и обувь; их надо разрезать и освободить место перелома. Если при открытом переломе имеется кровотечение, то его немедленно надо остановить, ввести противоболевое средство, затем наложить на рану стерильную повязку, после чего произвести иммобилизацию с помощью табельных или подручных средств. Основой оказания первой медицинской помощи является созда |

||||||||||||||||||